En España, hasta entonces, enseñar era penar. Quien lea las memorias del maestro oscense Valero Almudévar, activo en la segunda mitad del siglo XIX, podrá advertir cuán ardua era la tarea en el mundo rural. Funcionarios municipales recaudaban su escuálido salario entre los padres de los alumnos, en su mayoría sumidos en la indigencia. Muchos no podían satisfacer las demandas económicas por exiguas que fuesen y, a su vez, no entendían para qué debían aprender a leer o escribir sus hijos, pues para empuñar la hoz o apacentar ovejas no era necesario, incluso estorbaba. Así, había meses en que no se conseguía reunir la paga o se vivían auténticos motines populares.

Toda actividad docente se encontraba, además, tutelada por los caciques locales y por la Iglesia. Sin su visto bueno resultaba imposible emprender tarea alguna. No hay que olvidar que el último ejecutado por una Junta de Fe, hijas postreras de la Inquisición, había sido un maestro de primeras letras. Cayetano Ripoll no comulgaba con algunos dogmas católicos, se resistía a salir de su casa para presentar sus respetos al paso de la procesión y se le vio comer carne un Viernes Santo. No contento con eso, llevó a sus alumnos algún domingo al campo para observar la naturaleza sin que hubieran oído misa. Tal comportamiento, intolerable según el arzobispo de Valencia, merecía un castigo ejemplar. Y tras dos años encerrado en una mazmorra, fue ahorcado con asistencia de numeroso público en julio de 1826. Su cadáver fue metido en un barril pintado con llamas infernales y enterrado en un paraje apartado. Y de eso no hacía tanto tiempo.

Urgía, pues, impulsar un giro copernicano a la situación y los primeros Gobiernos de la República se pusieron manos a la obra sin pérdida de tiempo. Se proyectó la creación de nada menos que 27.000 escuelas de primaria (se calcula que más de un millón de niños estaban sin escolarizar y que el porcentaje de analfabetos superaba el 50% de la población) y se declaró no obligatoria la instrucción religiosa. Al mismo tiempo, con el sello de la Institución Libre de Enseñanza, se potenciaron las colonias escolares de vacaciones y se pusieron en marcha las Misiones Pedagógicas, alimentadas por voluntarios, que llevaron a recónditas poblaciones lectura, música, teatro, cine y arte.

Urgía, pues, impulsar un giro copernicano a la situación y los primeros Gobiernos de la República se pusieron manos a la obra sin pérdida de tiempo. Se proyectó la creación de nada menos que 27.000 escuelas de primaria (se calcula que más de un millón de niños estaban sin escolarizar y que el porcentaje de analfabetos superaba el 50% de la población) y se declaró no obligatoria la instrucción religiosa. Al mismo tiempo, con el sello de la Institución Libre de Enseñanza, se potenciaron las colonias escolares de vacaciones y se pusieron en marcha las Misiones Pedagógicas, alimentadas por voluntarios, que llevaron a recónditas poblaciones lectura, música, teatro, cine y arte.Uno de los cambios más radicales consistió en dignificar la figura del maestro, cuya formación solía ser casi tan parca como magro su sueldo. A los aspirantes a ejercer el Magisterio se les exigió tener completo el bachiller antes de matricularse en las Escuelas Normales, en las que se instruían y donde comenzaron a disfrutar de un último curso con prácticas remuneradas. Se garantizó e incrementó su retribución, y se multiplicaron los cursos de reciclaje, en los que podían conocer de primera mano novedades didácticas.

Maximino Cano Gascón llevaba ya muchos años en la docencia cuando todas esas innovaciones pusieron del revés la escuela tradicional. Pero, como se verá, formó parte de las hornadas de vocacionales veteranos que renunciaron a la comodidad de la costumbre y abrazaron, plenos de optimismo y entusiasmo, el embate renovador. Había nacido en 1892 en Huesca, como hijo natural de un viudo pudiente. En 1910 obtuvo el título de maestro y enseguida comenzó a ejercer en pequeñas localidades aragonesas. Primero en Maleján, a los pies del Moncayo, y, más tarde, en distintos enclaves oscenses.

Durante sus primeros años de profesión combinó su quehacer cotidiano con su apego por la literatura. Se enfrascó en la redacción de una novela, que nunca terminaría, y en 1920 editó un librito de poemas y narraciones breves de resonancias modernistas, El primer amor. Lo más valioso de la publicación hay que buscarlo en su portada, pues revela su relación con el ilustrador, Ramón Acín, un artista, escritor, pedagogo y político cuyo generoso influjo marcaría de forma imborrable a varias generaciones de oscenses. No se conocen los vínculos que ligaban a Cano con un Acín sólo cuatro años mayor, aunque ya profesor en la Escuela Normal de Maestros de Huesca. Sin embargo, haberlos los hubo y tal vez se hallen en la base de episodios ocurridos años más tarde.

Tras unos apacibles cursos, desavenencias familiares, en concreto disputas por la herencia tras la muerte de su padre, movieron a Maximino a soltar amarras y solicitar empleos en poblaciones alejadas de su ciudad natal, en la que no volvió a residir. Y, de este modo, inició un rodar que le llevó a impartir docencia en Campillos (Málaga), Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Caravaca de la Cruz (Murcia) y el pueblo turolense de Lechago. En los primeros meses de 1930 su peregrinar hizo escala en un destino que le marcaría de por vida. Pasó a dirigir la escuela de una alquería perdida, llamada La Huerta y enclavada en una de las más aisladas y paupérrimas comarcas del país, Las Hurdes.

Las Hurdes había saltado a las páginas de los periódicos unos años antes de la mano de Maurice Legendre, director de la Casa de Velázquez, un centro cultural francés abierto en Madrid. Este hispanista, intrigado por la existencia de una Peña de Francia en el interior peninsular, en tierras salmantinas, con un santuario donde se veneraba una Virgen hallada por un devoto francés en la Edad Media, se animó a conocerla en el verano de 1909. Ferviente católico, tanto el paisaje como el oratorio le cautivaron y desde entonces visitó el lugar con asiduidad.

En 1912, acompañado por un guía local, descendió algo más de lo habitual por las estribaciones meridionales de la Peña, hasta adentrarse unos kilómetros en el extremo norte de la provincia de Cáceres, en Las Hurdes. Y allí descubrió algo que lo sobrecogió. Una serie de pequeñas aldeas tachonaban un agreste rincón. Sus pobladores sobrevivían a duras penas, abandonados a su suerte. Nunca había visto nada igual. Atroz miseria en toda su desnudez. Le pareció haber dado un salto en el tiempo hasta un pasado remoto, excluido por completo de cualquier rasgo de civilización.

En 1912, acompañado por un guía local, descendió algo más de lo habitual por las estribaciones meridionales de la Peña, hasta adentrarse unos kilómetros en el extremo norte de la provincia de Cáceres, en Las Hurdes. Y allí descubrió algo que lo sobrecogió. Una serie de pequeñas aldeas tachonaban un agreste rincón. Sus pobladores sobrevivían a duras penas, abandonados a su suerte. Nunca había visto nada igual. Atroz miseria en toda su desnudez. Le pareció haber dado un salto en el tiempo hasta un pasado remoto, excluido por completo de cualquier rasgo de civilización.A su regreso a Madrid, profundamente turbado, inició una campaña para llamar la atención de la opinión pública sobre esas gentes y las deplorables circunstancias en que discurría su vida, castigada por el hambre, el paludismo y el bocio, males endémicos. En 1914 recorrió la zona en compañía de Miguel de Unamuno y en 1922 hizo lo propio con otro de sus amigos, Gregorio Marañón, quien encabezó una comisión sanitaria. Tanto ruido armó que, en junio de ese último año, hasta el mismo rey, Alfonso XIII, viajó hasta allí, en una excursión más propagandística que otra cosa. Cuando el séquito, las comitivas y los periodistas desaparecieron, todo continuó igual, inmutable.

No en vano, con Maximino Cano ya instalado allí, la comarca fue elegida como sede de terrible destierro por las autoridades republicanas. A ella fue a parar durante diez meses, entre mayo de 1932 y marzo de 1933, José María Albiñana, el creador del Partido Nacionalista Español, de corte fascista, incansable instigador de algaradas e insurrecciones (y en 1967, en tiempos de Franco, acogería al secretario general de la UGT, Nicolás Redondo). Tras su estancia, escribió un libro, Confinado en Las Hurdes, donde describía el lugar como “un puñado de chozas miserables, levantadas sobre estiércol secular, una breve humanidad enferma y harapienta, una promiscuidad repugnante de sexos y especies animales”.

En esas mismas fechas, en abril y mayo de 1932, Luis Buñuel rodaba, en compañía, entre otros, de Ramón Acín y Rafael Sánchez Ventura, su célebre documental Las Hurdes. Tierra sin pan. Con una estudiada puesta en escena, denunciaba su atraso, su centenario desamparo y la dejadez institucional. El crudo testimonio social del cineasta aragonés escandalizó a espectadores y atizó conciencias en varios continentes.

En esas mismas fechas, en abril y mayo de 1932, Luis Buñuel rodaba, en compañía, entre otros, de Ramón Acín y Rafael Sánchez Ventura, su célebre documental Las Hurdes. Tierra sin pan. Con una estudiada puesta en escena, denunciaba su atraso, su centenario desamparo y la dejadez institucional. El crudo testimonio social del cineasta aragonés escandalizó a espectadores y atizó conciencias en varios continentes.Pues bien, en ese entorno extremo, en "el fin del mundo", Maximino Cano inició una aventura educativa que sólo se puede calificar de asombrosa en compañía de José Vargas Gómez, originario del pueblo murciano de Abarán, responsable de la cercana escuela de Caminomorisco. Con el fin de dotar de humanidad y dar una oportunidad y un porvenir a unos niños condenados de antemano por todo y por todos, ambos maestros decidieron poner en práctica un sistema de enseñanza pionero en Europa.

Y, sin dejarse intimidar por las penosas condiciones en las que se desenvolvían sus alumnos, sucios, descalzos, mal vestidos y peor alimentados (la anemia y la tuberculosis eran habituales entre ellos), aplicaron en sus colegios las innovadoras teorías del pedagogo francés Célestin Freinet, basadas en la experimentación, el contacto con la realidad circundante y el trabajo en equipo como instrumentos básicos de educación.

Tras intentar paliar, en la medida de lo posible, las carencias materiales más acuciantes (se crearon un comedor escolar, aseos y un ropero, y las Misiones Pedagógicas llevaron libros), ambos maestros abandonaron el recitado de lecciones en voz alta, de memoria, por parte de monótonos coros infantiles en favor de actividades más ilustrativas y participativas. Cuando no se daban largos paseos por el campo para estudiar el medio natural, las plantas y los animales, se observaban con atención las labores de los adultos, se organizaban talleres de manualidades, se aplicaba el cálculo a problemas cotidianos o se redactaban textos de tema libre para exponer y debatir en clase. Un objetivo siempre presente fue el de armonizar el cuidado de los materiales, el respeto por los otros y la responsabilidad con una formación lúdica y amena, para engañar lágrimas y lástimas. La educación sin alegría es una educación a medias.

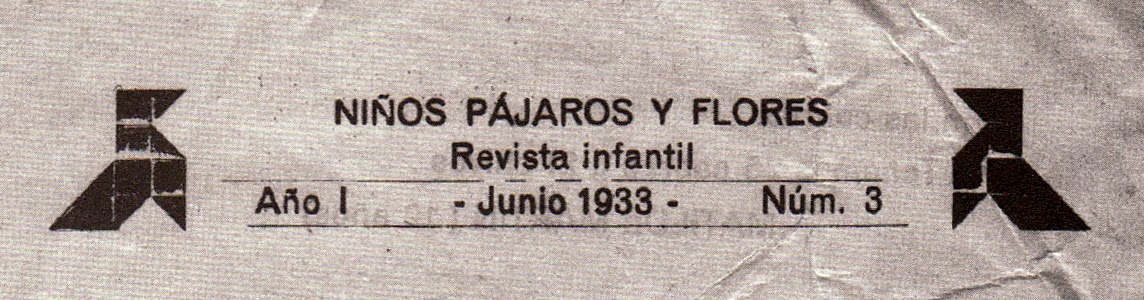

Con dinero de sus débiles bolsillos, los docentes compraron pequeñas imprentas con el fin de que los chavales las manejaran y publicaran sus propios trabajos en periódicos escolares. En abril de 1933 aparecía el primer número de Ideas y Hechos, en Caminomorisco, y sólo unos días después lo hacía el ejemplar inicial de Niños, Pájaros y Flores, en La Huerta (este último adornado con pajaritas, ¿un guiño a Ramón Acín y Huesca?). Los logros y experiencias se pusieron en común con otros colegios, hasta del extranjero. Se mandaron a centros mexicanos, uruguayos, franceses y belgas plantas disecadas, dibujos, cuentos oídos o inventados, sellos, etc. Cuando era necesario, los niños escribían en castellano pero dejaban espacios en blanco donde el maestro traducía el texto al francés. Y el mismo sistema empleaban los franceses y belgas en sus respuestas.

¡¡¡Y todo eso se hacía desde uno de los lugares más desventurados y míseros del país, Las Hurdes, a comienzos de los años 30!!! Una comarca de la que Marañón había llegado a decir: “contemplando aquellas viviendas y aquella pobreza inconcebible, se comprende que ciertas normas éticas que parecen fundamentales en la vida espiritual de los pueblos han de ser allí lujos exquisitos que no hay derecho alguno de exigir”.

No se sabe con certeza a cuál de los dos maestros correspondió la iniciativa de introducir los métodos freinetianos, pero su trabajo fue de los más tempranos en España. Entre los primeros promotores de Freinet en territorio patrio figura Jesús Sanz Poch. Becado en el Instituto Rousseau de Ginebra, supo de sus teorías de primera mano y las dio a conocer en la Escuela Normal de Lérida. Allí coincidió con un inspector de enseñanza primaria, Herminio Almendros (padre del prestigioso director de fotografía Néstor Almendros, exiliado y ganador de un Óscar), quien las divulgó por los pueblos a su cargo y, desde el curso 1931-1932, también por los de la provincia de Huesca, a la que fue trasladado. En la capital oscense, Almendros intimó con Ramón Acín, cuyas hijas, Katia y Sol, abandonaron la escuela oficial para recibir clases particulares de la esposa del primero, María Cuyás, de acuerdo a los postulados freinetianos.

No se sabe con certeza a cuál de los dos maestros correspondió la iniciativa de introducir los métodos freinetianos, pero su trabajo fue de los más tempranos en España. Entre los primeros promotores de Freinet en territorio patrio figura Jesús Sanz Poch. Becado en el Instituto Rousseau de Ginebra, supo de sus teorías de primera mano y las dio a conocer en la Escuela Normal de Lérida. Allí coincidió con un inspector de enseñanza primaria, Herminio Almendros (padre del prestigioso director de fotografía Néstor Almendros, exiliado y ganador de un Óscar), quien las divulgó por los pueblos a su cargo y, desde el curso 1931-1932, también por los de la provincia de Huesca, a la que fue trasladado. En la capital oscense, Almendros intimó con Ramón Acín, cuyas hijas, Katia y Sol, abandonaron la escuela oficial para recibir clases particulares de la esposa del primero, María Cuyás, de acuerdo a los postulados freinetianos.Quizá Cano y Acín mantuvieran la relación y se intercambiaran información. O tal vez el freinetismo llegó a Las Hurdes por otras vías, gracias a contactos y experiencias previas de José Vargas o a través de libros y revistas especializadas. El caso es que desde Las Hurdes se extendió a otras zonas de Extremadura, pues Maximino Cano fue trasladado en septiembre de 1933 a Montijo, una población mayor, en la provincia de Badajoz. En Montijo aparecieron dos periódicos escolares, Floreal (de igual título que una revista editada por Acín) y Alborada, y sus centros educativos se convirtieron en referente para muchos otros. En poco tiempo, casi una treintena de maestros bebieron de ese manantial, cada vez más fecundo.

Pero en el verano de 1936 las fauces del infierno se abrieron en España y todo lo engulleron. En agosto, los militares alzados ocuparon la región y pisotearon cualquier atisbo de pedagogía moderna. El apocalipsis se llevó por delante, de golpe, lo hecho hasta entonces. La represión fue brutal. Aunque la gran mayoría nunca había alzado un arma ni hecho mal a nadie, los maestros fueron considerados peligrosos. Quien controla la educación, controla el futuro. Muchos, entre ellos varios freinetianos, fueron detenidos y ejecutados en los primeros días de la contienda, sin esperar a ningún juicio. Y otros muchos, hombres y mujeres, fueron a parar a prisión, de donde no todos saldrían con vida, pues se habían convertido en el "enemigo", como aseguraba José Pemartín, dirigente destacado del nuevo Ministerio de Educación Nacional: "Tal vez un 75 por ciento del personal oficial enseñante ha traicionado —unos abiertamente, otros solapadamente, que son los más peligrosos— la causa nacional".

Maximino fue encarcelado, acusado de sindicalista y espía. Tenía una imprenta, con la que podía elaborar propaganda subversiva, y una radio (era un gran aficionado a montar radios y lo hacía en clase con sus alumnos), con la que podía escuchar emisoras enemigas. Además, se señaló que viajaba mucho a Las Hurdes, quizá para informar de movimientos de tropas. La verdad es que de ahí era la familia de su mujer, pues se había casado con una muchacha del lugar durante su estancia (su esposa y un hijo fallecerían durante la guerra), y la pareja hacía frecuentes visitas.

Al final, logró sortear la muerte, pero tuvo que pasar por un duro proceso de depuración y fue suspendido durante un tiempo de empleo y sueldo. En su favor influyeron de forma definitiva el enérgico testimonio del párroco de Caminomorisco y la solicitud de los vecinos y del alcalde de La Huerta, que lo recordaban con devoción, para que volviera a ejercer allí. Y eso fue lo que hizo, una vez libre.

Sin embargo, ya nada fue lo mismo. Tuvo que embridar sus ansias renovadoras y la pedagogía vanguardista acabó desechada para siempre. Y lo mismo le ocurrió a José Vargas, quien había regresado a su Abarán natal en 1934. Con una familia a su cargo e informes negativos del cura de su pueblo en el juicio a que fue sometido tras la victoria de los sublevados, no le quedó otro remedio que afiliarse a Falange como último recurso para sobrevivir.

La enseñanza en la España de Franco, liberada de malsanas doctrinas extranjeras, volvió a manos de la Iglesia católica. Se decretó la obligatoriedad de conocer de memoria el catecismo escrito por el turolense Jerónimo Martínez de Ripalda a finales del siglo XVI. En el Ripalda “modernizado” se podía leer: “¿Hay otras libertades perniciosas? Sí señor, la libertad de enseñanza, la libertad de propaganda y de reunión. ¿Por qué son perniciosas esas libertades? Porque sirven para enseñar el error y propagar el vicio”. Y el primer ministro de Educación de la posguerra, el también turolense José Ibáñez Martín, afirmó: “lo verdaderamente importante desde el punto de vista político es arrancar de la docencia y de la creación científica la neutralidad ideológica y desterrar el laicismo, para formar una nueva juventud poseída de aquel principio agustiniano de que mucha ciencia no acerca al Ser Supremo”.

Maximino regresó a La Huerta en 1940, viudo y con tres hijas. Allí se volvió a casar y tuvo más descendencia. En 1946 se trasladó a Asturias, sin hacer mucho ruido. Primero dio clase en la escuela de Miranda y, más tarde, en la de Figueredo. Concluyó su carrera en tierras castellanas, Villadepalos y Medina de Rioseco, hasta su jubilación en 1958. Murió en Ponferrada, donde está enterrado, en 1973.

Hoy nadie lo conoce en su Aragón natal, ni tampoco sabe nada de su prodigiosa empresa en tiempos de la República. Y es una pena. Si alguien le prestara alguna atención, quizá se pudieran resolver las muchas incógnitas aún existentes. ¿Qué relación le unía a Ramón Acín? ¿El foco pedagógico aragonés influyó de alguna manera en el extremeño, o viceversa? ¿Tuvo algo que ver en la decisión de Buñuel y Acín de rodar en Las Hurdes? ¿Visitó el rodaje?

En un presente que sonroja y envilece, en el que la educación pública vuelve a ser ninguneada, con menos presupuesto y profesores para "ahorrar", en el que resurge la asignatura de Religión y desaparece la de Educación para la ciudadanía porque adoctrinaba (sic) —con lo provechosa que les hubiese sido a esos que acaparan bienes de forma compulsiva en supuestos paraísos—, la figura de Maximino Cano y su quijotesco ejemplo deberían ser un espejo en el que mirarnos. Porque él creyó que otra educación era posible, es decir, que otro futuro era posible.

Para saber más:

-Almudévar, Valero: Páginas originales (memorias de un maestro de escuela), Huesca, Museo Pedagógico de Aragón, 2010 (ed. facsímil).

-García Madrid, Antonio: Freinet en Las Hurdes durante la Segunda República: los maestros José Vargas Gómez y Maximino Cano Gascón, Mérida, Editorial Regional de Extremadura, 2008.

—Un ejército de maestros: experiencias de las técnicas de Freinet en Castilla y Extremadura (1932-1936), Salamanca, Universidad Pontificia, 2009.

-Gertrúdix, Sebastián: Simeón Omella, el maestro de Plasencia del Monte, Zaragoza, Gobierno de Aragón-CAI, 2002.

-Hernández Huerta, José Luis: La influencia de Célestin Freinet en España durante la década de 1930, Villares de la Reina (Salamanca), Anthema, 2005.